2024年11月13日,苏中附校初三年级户外融合课程“寻脉大运河”。

江南形胜,苏州名扬,

大运河畔,古韵悠长。

古老的运河,

宛如一把岁月的刻刀,

在苏州的画卷上留下深深印记。

梦里水乡的锦绣,

江南千年的情韵,

华夏文明的光弧,

俱在这里,熠熠生辉。

苏中附校的初三学子们,

本次也将沿着运河流淌的轨迹,

去感受,千年的匠心智慧,

去共鸣,诗意的文脉交融。

2019年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》。我校本次课程设计以国家建设方案为导向,以苏州段运河为载体,致力于增强同学们对大运河的理解与感知,为同学们实现一次水、人、城的共生体验。

吴门望亭&御窑金砖

在漫长的岁月里,

人类与水的关系宛如共生的纽带,

紧密相连,相辅相成。

如何科学治水,

始终是横亘在人类发展进程中,

亟待求解的不朽课题。

苏州段大运河架构繁复、体系庞大,

人类的智慧、决心与勇气

在这片水域中一一体现。

而其中的翘楚便是望亭水利枢纽。

调节航运秩序、筑牢防洪屏障、

滋养农业成长,

多种功能无一不通,无一不精。

引江济太,上槽下洞,九曲连环,

每一处闸口、每一根管道,

都诉说着工匠们的艰辛与智慧。

“闸门排布与望虞河河道流向的关系如何?”

“枢纽调节入江船只航道的原理是什么?”

“水利枢纽如何配合火力发电?”……

前置任务的众多问题,随一片悠悠流淌的运河声,缓缓地沉进了孩子们的心里。

几百年前苏州城北的陆慕镇,

炙热的火光迸溅,浓烈的青烟四起,

于是乎,

一个承载着江南顶尖技艺的产物诞生了。

遥遥水路,千里漕运,

“一两黄金一两砖”的美名从此盛扬。

从一抔黄土到“御窑金砖”,

智慧凝聚,遍洒匠心,

以水浇灌,传承永续。

枫桥雄关

沿运河南下,

来到第二站——枫桥雄关。

一曲《枫桥夜泊》唱响千年,

枫桥从此成了张继独一的精神家园;

一座铁岭雄关护城千年,

不屈的灵魂在岁月长河中无声呐喊。

恰似那悠悠流淌的运河之水,

以无尽的绵柔催生世间万象,

以广博的力量守护万物生长,

岁岁年年,

从未停歇。

创意苏白《枫桥夜泊》的演绎,

更是让同学们紧紧与枫桥、

与运河,心灵相通,紧密相连。

泛舟姑苏&元和宝带

船行水上,波光粼粼,

两岸人们傍水而生、悠闲自在的生活方式,

也深深地印在了孩子们的眼里、心里,

等待在未来的某天,生根发芽。

较之护城河,

长虹卧波的宝带桥,

更像是运河的使者。

每一件文物,每一方孔洞,

都在孩子们的三行情诗里,

融汇了对大运河深深的眷恋。

平望新渡

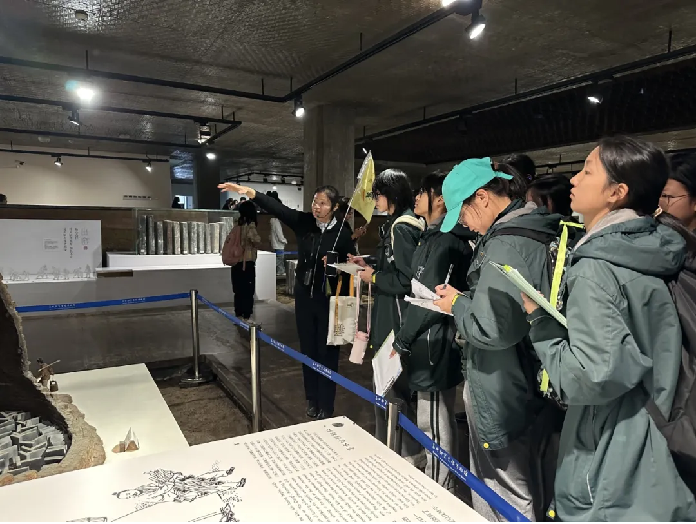

最后一站,是平望古镇。

一步步走来,

在陈志强老师的讲解下,

同学们逐渐了解到,

原来,每一块古老的石板,

都镌刻着来往贩夫走卒的足迹与汗水,

诉说着往昔商贸繁荣的故事。

静静聆听的伟长少年们,

仿若穿越时空,

在一片运河柔和的水波中,

看到了古道上熙熙攘攘的人群往来,

听到了船工们呐喊的号子声,低沉,有力。

以水为墨,

以岸为卷,

悠悠运河,

用潺潺流淌之姿,

不断蜿蜒于这广袤世间。

万物更迭,四季轮换,

时代演进,

皆在这不停歇的动态之中。

千年为序,

下一段征程,

又该如何开启?

答案,

早已融进,

苏中附校初三孩子们的心底。

文案:高明园

初三组全体老师 14组陈柏钰

摄影:张良 吴戈 初三组全体老师

美编:杨政

审定:苏中附校 校长室