摘要:我校“小伟长”学子杨宸熙荣获“初中生世界杯”阅读与写作大赛江苏省特等奖。

在前不久举办的“初中生世界杯”第二十四届江苏省中学生阅读与写作大赛中,我校“小伟长”学子杨宸熙凭借其深厚的文学功底与写作素养,在全省最高作文赛事中脱颖而出,荣获江苏省特等奖!苏州唯一!

“中学生与社会”作文竞赛与“中学生阅读与写作”大赛,是江苏省最高级别的两项作文赛事。“小伟长”与“小匡班”学子,在今年这两项作文赛事中均表现不俗,取得耀眼的成绩!

中学生阅读与写作大赛省特等奖

杨宸熙(初三1)

中学生阅读与写作大赛省一等奖

钱中天(高三2)

中学生阅读与写作大赛省二等奖

张楚涵(初三2)

“中学生与社会”作文大赛省一等奖

沈怡婷(初三1) 刘心语(高三2)

“中学生与社会”作文大赛省二等奖

吴昀洁(初三2) 殷越(高三2)

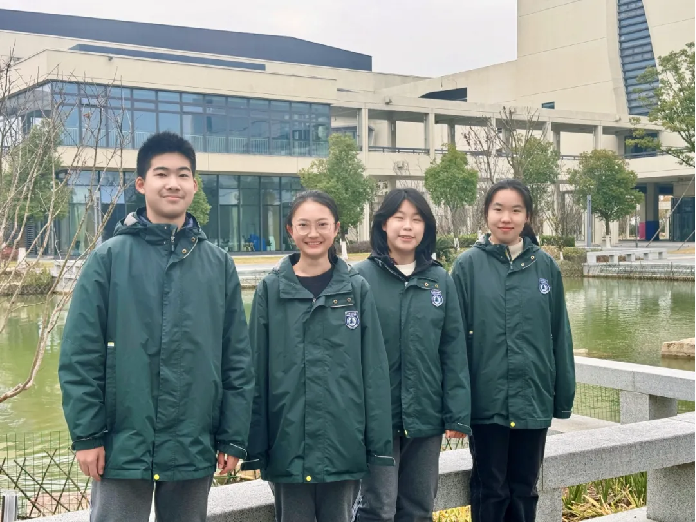

从左至右分别是:杨宸熙、沈怡婷、吴昀洁、张楚涵

从左至右分别是:刘心语、殷越、钱中天

此外,高中部今年还有数十人次在教育部白名单上的作文比赛(如“叶圣陶杯”作文大赛、创新作文大赛、“语文报杯”作文大赛)中,获得省一及以上的佳绩。

苏中附校学子在各级各类作文竞赛中捷报频传,看似轻松的胜利背后,其实是素养的厚积与诗意饱满的生命状态。让我们一同探寻荣耀背后的历程——

在写作之旅中,我满怀感恩。进入初中以来,陈海波老师的期待、鼓励与纠偏,照亮我作文前行的小径,引我前行。顾艳老师的指导、学校课程的滋养,以及父母长久以来的支持与陪伴,让我于写作之境拾级而上,成为我驾驭文学之舟踏浪前行的不竭动力。

“文章本天成,妙手偶得之”,写作背后是大量积累、持续创作与反复修改。阅读是写作素养的源泉,我虽阅读量有限,可每一本捧读之书,我皆会深入其中,静心思考。阅读广度恰似一把神奇的刻刀,雕琢着我的语言表达,使其更显精致;阅读深度则如一把智慧的钥匙,开启深化主题思想之门。学校大力倡导的全科阅读,更是对我的写作起到了显著的助力作用。

创作与单纯的写作相较而言,有着其独特的魅力与内涵。它是对灵感的精心梳理与素材的巧妙整合,恰似神奇的魔法,能让灵感的点点星火瞬间化为笔下盛开的繁花。而修改,无疑是叩响佳作之门的关键砖石。巴尔扎克曾将五百万字的长篇小说精心雕琢,浓缩为五万,其用心之深、用力之勤,由此可见一斑。我参赛选用的作文题材,也曾历经多次的创作与反复打磨,方得如今模样。故每至动笔之时,便能自如地前后呼应,行文如流水般顺畅自然。

然而,写作绝非应当成为分数与奖项禁锢的囚徒。我们应将分数视作这一过程中自然产生的副产品,全身心地沉浸于写作所带来的纯粹乐趣以及精神层面的深度滋养之中。唯有如此,方能抵达写作的至善至美之境。

——杨宸熙

松弛又有趣,是我对杨宸熙的第一印象。不同于大多初三孩子的严谨认真,他以独有的方式与周围世界自在互动。课间最轻松的那个身影是他,舞台上静默弹奏古琴的身影是他,篮球场上恣意飒爽的身影也是他,而他也总能在各种反差之中给人惊喜。每次语文课上别出心裁的回应、专题读写课上引人深思的表达、随笔本上最打动人心的语句,总有属于他的独特印记。我常常能在他身上感到一种热烈的淡然,热烈在蓬勃向上的生命张力,淡然于烟火寻常处的智慧留白。于是在他的文字里,也总能读到一种丰沛又含蓄的情味。人生万象,愿文字的河流始终伴他左右,千帆俱进,山遥水阔。

——语文老师 顾艳

杨宸熙获奖作文——

今日雪落正好

苏州竟然下雪了。

隔着玻璃向外望去,没有雪,只有灰蒙蒙的天空;凑到窗前,仔细看去,才能勉强发现密密麻麻的细小白点飘落而下。地面上也没有雪的痕迹,只有石板被浸湿,变成青黑色。

今日,怎么下雪了?

我望着窗外灰色的天空,一阵恍惚,再凝神时,四周竟已是一片明净。

我看向地面,那里铺着一层一掌厚的白晃晃的雪,如一床未完全摊平的棉被。院子里种了一棵老杏树,几棵桂花树和一棵高耸的银杏。杏树苍劲的树干歪斜着,落了雪,远远看着像驮着一副白鞍。银杏树傲然地矗立着,任凭根部被白雪覆盖。鸡棚掩映在桂花树下,原本蓝色的棚顶此刻染满白雪。

只一眼,我便愣住了。

我竟站在故乡的前院里。

我蹲下身,轻轻拾了一捧雪。手心传来丝丝凉意,绵软,轻盈,是刚下的新雪,不沾染丝毫尘世间的气息。我小心地拍去手上的雪,站起身,目光却被角落里的一处吸引了。

我注意到院前桂花树下堆着的雪人。我记得那是我与姐姐搭的,它的鼻子是用红辣椒做的,没想到它还那里;我注意到院中摆放的大烟花盒。我记得那是除夕夜放的烟花,盒子被我排成一列,变为了我的小火车,没想到这些纸盒没被扔掉;我注意到墙根靠着的大铁锹。我记得那时父亲用它当作我的雪橇,拉着我到处跑。没想到,它没有生锈……

我注意到我嘴角洋溢的微笑;我也注意到,泪水湿润了我的眼眶。空气里满是回忆的味道,带着少年的天真浪漫,带着童年的欢快自由。想起来了,我想起来了,我与雪、雪与故乡的种种,我全都想起来了。

从何时开始,我不再期待着故乡的雪呢?

当我再一次站在故乡的院子里,看到的却与过去大相径庭,没有上下一白的宁静,没有新雪的细疏柔软,地上的雪化了大半,没化去的也变得坚硬、肮脏、丑陋,混杂着树叶、灰烬、烟火纸屑,于我,它似乎不再是来自另一世界之物。所谓天空的馈赠,终究沾染了俗世的灰。时光倥偬,岁月斑斓,我渐渐长大,故乡的雪却离我越来越远。记忆中的雪,也似乎正在消融。我携满心期待而来,怀无限失望而去。

之后,我再也没有回到故乡,也再没有看到故乡的雪。

直到,今天。

我抬头望去,连绵的山丘披着薄薄的白纱,朦朦胧胧,若隐若现。村庄内,缕缕炊烟从几户人家飘出,袅袅升起,在半空中一点点化开。屋檐下一根根晶莹的冰棱,折射出微暖的冬阳,远处,回荡起一声嘹亮的鸡鸣。

我闭上眼,深深地吸了一口气,空气里满是熟悉的味道,带着冬日的冰寒,带着故乡和雪的气息。再睁眼,故乡消失了。窗外,雪停了,唯有灰蒙蒙的天空,和呜呜的风声。

可我知道,雪一直都在。

今日,雪落,正好。是它让我再次回到故乡,是它让我找回了童年的回忆。是它让我意识到,雪还是那雪,而我,也还是那个盼雪的少年。

我在心中留下一片空地,那里,永远下着故乡的雪。

如此,雪,故乡,我,再不分离。

近几年,苏中附校学子参加江苏省最高级别的这两项作文赛事,获省一等奖及以上的人数稳定在3人以上,这在省内学校是罕见的。而这一突出的成绩,离不开学校的课程设置。

总校长黄厚江老师设计的中学课程图谱,以国标课程为根基,以德行课程为导向,以活动课程、延伸课程为两翼,以融合课程为特色。在系统的课程架构下,有三件“法宝”,成为苏中附校语文强盛的支撑。

一是“专题读写”课程。作为“延伸课程”之一,苏中附校的语文课程除国标课程外,还有“专题读写”课程(小学部为“创意读写”课程)。由副总校长徐飞老师领衔的“中学语文专题读写课程开发与建设的实践研究”获江苏省教育教学成果奖一等奖。

二是“全科阅读”课程。“六年共读240本好书!”“用全科阅读奠基学生的美好未来!”这已不再是口号,而是坚定的行动。“全科阅读”不仅走进了课表,还悄然走进了每一位学子的生命深处。

三是各类语文活动。在黄厚江老师的指导下,近几年中学语文组开设了丰富的活动课程,如辩论赛、戏剧节、金秋诗会、专题选题展赛等,加之每学期的户外融合课程,学生的读写听说能力在各类活动中得以锻炼和增强。

好作文是养出来的。

在苏中附校得天独厚的学习环境中,

孩子们的才气与灵气,

得以保全。

我们更在乎的不是获奖,

而是每位学子闪亮的眼眸

和沸腾的内心。

文字:顾艳

美编:王煦妍

审定:苏中附校 校长室